1、一、单层建筑接地气传统四合院都是单层的,可能受限制于当时的结构技术,也可能是因为古代中国没有人口压力和土地的限制,总之老祖宗们选择了居住在地面。也许是巧合,现代的研究表明居住在地面有很多的好处:接地气,对身体健康有益。刘纯在《短命条辩》里说:“病家不接地气,故阴阳不通。是之阳气自行消长,而症候随之消长。嘱病家每日赤足走路,半时辰即可。”就是说要经常接地气,否则会阴阳不通。接近自然和社会,对精神健康有利。我看到一篇豆瓣上的文章,大致是说他发现住在平房里,人和邻居、院子、街市被压缩到同一个海拔高度上,忽然感到无比的亲切,和周围世界的来往一下子就多了很多。听到了邻居大爷和小孩的对话,发现院儿里的猫又失踪了,步行5分钟即可到达各种餐馆、书店等等。这篇文章非常可爱,从一个文艺青年的角度描述了接地气的感受。大地是恒温的,如果设计得好,可以冬暖夏凉。无论是在南方和北方,大地的温度都和冬夏两季的室外温度有巨大的落差,如果想要利用这种落差来调节室温,那么居住在地面应该是最好的办法。在现代四合院设计中,我们一直主张采用单层的建筑形式,道理也是来自于传统四合院,这和欧美国家的2、3层别墅建筑有很大的不同,我们认为坚持单层的四合院设计,是继承中国四合院建筑精髓的关键所在。

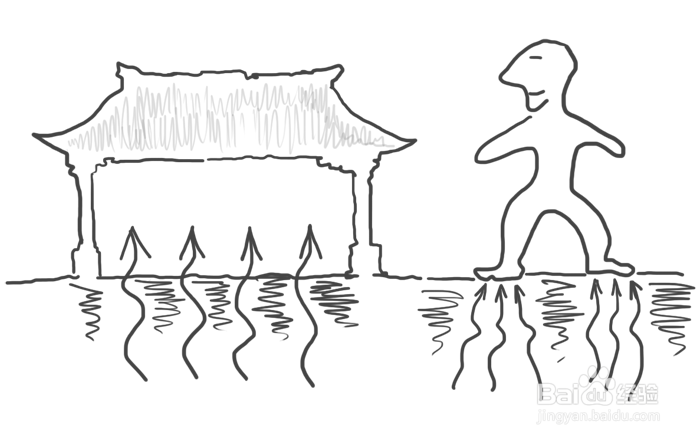

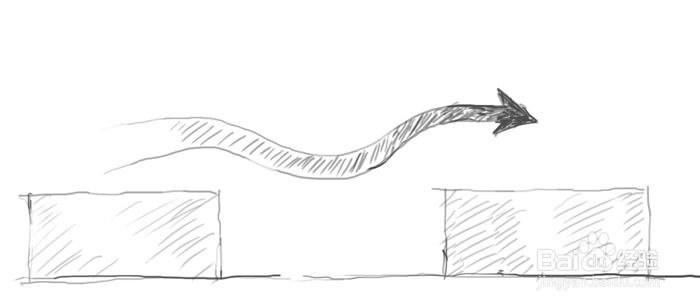

2、二、坡屋顶,引导自然风进入院内传统建筑的坡屋顶的好处有这样几个:第一是当时的结构技术只允许做坡屋顶;第二是受当时的防水技术所限,只能做坡屋顶才能排水;第三是坡屋顶可以引导自然风进入院内。这第三条不知道是出于祖先智慧的原因还是一个巧合,反正实际情况就是坡屋顶比平屋顶更容易引导自然风进入院内。如上图所示,平屋顶上空经过的风,比较难以进入院子内部,大部分都沿着水平方向继续往前走了,而坡屋顶上空的风,却因为屋顶的引导而向下进入院子内部,一部分沿另一个坡屋顶向上走,一部分则进入檐口以下的院子内部,显然坡屋顶建筑的院内通风好过平屋顶。

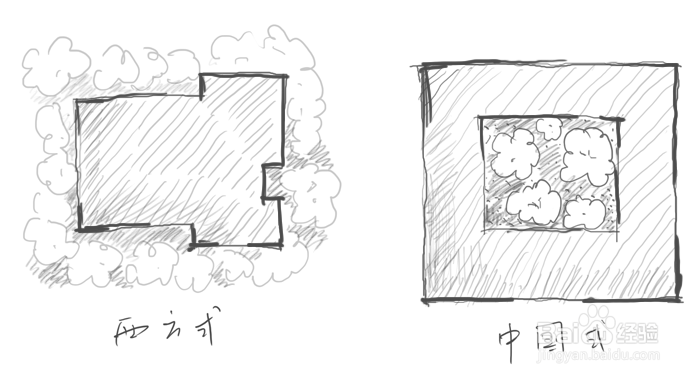

3、三、建筑和庭院的围合关系西方的居住建筑更多的是在场地中央建起一栋独立的建筑,建筑被院子所包围。中国刚好反过来,是在场地周围建起房子,院子被包围在中间,形成了典型的庭院式建筑,这个差别是两种文化、两种思维方式的差别,各有所长,并无优劣之分。在目前的房地产市场上,这两种围合关系在博弈,西方的方式占据了优势,但随着国人对自身文化传统的深入研究,中国的方式在慢慢复兴。这种围合关系是四合院最核心的理念之一,坚持这种围合关系,就坚持了四合院最核心的价值。

4、四、房间的等级和空间的递进层次这话说起来有点拗口,简单讲就是四合院遵循着一大堆的“规则”,从外到里,从低到高,男女、长幼、主仆,都是儒家的那一套。我倒不是说要坚持传统四合院的所有规则,我只强调规则本身,有规则一定比没规则更适合中国。至于具体要坚持哪些放弃哪些咱们今后慢慢讨论。西方的小住宅建筑所遵循的规则就很少,整个流线从外面到里面,唯一的目的就是“到达”,家庭成员之间的差别和空间的递进层次是没有关系的,只体现在主卧和次卧的面积大小上面。所以我们就发现中西住宅不同的流线关系:这两种流线关系都有引人入胜的地方,都有可能创作出有意思的建筑,但我个人觉得中国的四合院要“高级”一点。不管是东方还是西方,当住宅建筑发展到现代以后,越来越走到光怪陆离的程度,可能,原因就是设计师心中没有“规则”的概念,天马行空的最主要结果是光怪陆离,仅有极少量的天马行空最终发展成为大气、均衡、合理的设计。所以我还是主张遵循一定的规则去设计,不以规矩不能成方圆。下面这些疯狂的建筑就是例子:关于这些疯狂的建筑我就不去多做评论了,都是艺术家们博眼球的伎俩,和真正严肃、理性的建筑设计已经没有太大关系了。

5、五、部分装鹘埙沃础饰元素关于建筑的装饰我的想法改变过好几次,最早我接受了现代建筑的一个教条——装饰即罪恶。但后来发现现实生活中几乎没人在执行这个教条,杂志上倒是有不少,二者的矛盾被我理解为T台时装和日常服装的关系,或者是概念车和量产车的关系。直到自己年龄一天天变大,才开始坚定地认为,生活是需要装饰的。下面这些建筑都在尽量地少用装饰,当然它们也有美感,但不适合日常生活。传统四合院有大量的装饰性元素可供借鉴,我倒是主张适当地简化一些,有选择地使用。万科第五园在这方面做了很好的尝试,墙面、洞口、墙顶这些元素都经过简化、提炼,更加符合现代的施工工艺和审美取向:贝聿铭的苏州博物馆也在尝试着用现代结构技术去概括传统的建筑装饰元素。如下图,贝大师居然想出用钢和玻璃模仿古时候的瓦屋顶和斗拱,我个人觉得相当精炼和传神。我以前在设计院的时候参与过一些使用混凝土模仿斗拱木结构的仿古建筑项目,其复杂程度之高简直不是一般设计师能够想象的,当时就觉得很不对劲,但说不出为什么。当后来我看到苏州博物馆的时候,才豁然开朗,用钢和玻璃模仿木结构的感觉,实在是比混凝土高明了太多太多,唉,这才是大师和一般设计师的差别。